Mesa Verde National Park dista unos 15 kilómetros de Cortez, en dirección oeste. Al desviarnos de la carretera para entrar en el parque, ascendemos un buen trecho hasta una mesa –o pequeña meseta alzada sobre el terreno circundante, como ya he dicho- poblada de bosques de coníferas y abedules. Vastas zonas boscosas han sido recientemente pasto de las llamas, que han dejado un siniestro y desolador escenario a su paso, como si los árboles fueran figuras espectrales renegridas o blancuzcas, según cuál sea la especie, sin rastro de vida, salvo la vegetación del suelo que no tarda mucho en volver a brotar.

Bosque incendiado

Los incendios, la mayoría de las veces provocados por el aparato eléctrico que desatan las tormentas, son implacables en su avance descontrolado por estas enormes masas forestales. La meseta del Colorado -que abarca prácticamente el estado de Utah y partes de Arizona, Nevada, Colorado y Nuevo México- tiene un clima continental con muy marcados contrastes según las estaciones y entre el día y la noche: calor y frío, y sobre todo un régimen de lluvias muy desigual con estaciones muy secas. Entristece ver bosques tan imponentes calcinados por el fuego, pero a partir de aquí sería una constante durante casi todo nuestro periplo. ¡Ah! justo a la entrada del parque vimos un coyote, de aspecto escuálido a decir verdad, a orillas de la carretera; el pobre posó incluso un rato para nosotros, pero puso pies en polvorosa cuando intentamos acercarnos a él. Por cierto, una regla estricta de los parques nacionales es que hay que preservar la naturaleza y la vida animal, por lo que ni siquiera

puede darse alimentos a las curiosas ardillas que se acercan a nosotros con sus patas delanteras plegadas en actitud suplicante.

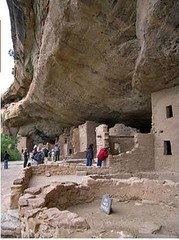

Mesa Verde es el principal patrimonio arqueológico-cultural de EE.UU. Aquí vivieron durante unos 700 años los anasazi o pueblos ancestrales, abandonando la zona a principios del siglo XIV en el espacio de una a dos generaciones, para integrarse seguidamente entre los pueblos indígenas de la región (navajos, hopi, ute...). Se alegan diversas razones para explicar esta diáspora: un intenso ciclo de sequías, el agotamiento de los recursos de subsistencia, la presión ejercida por pueblos enemigos, etc. La falta de testimonios escritos abre las puertas a cualquier conjetura. Su desaparición en un breve plazo de tiempo recuerda, en cierto modo, la teoría de la extinción de los dinosaurios sobre la tierra. Por fortuna ambos nos han dejado un legado: sus esqueletos los dinosaurios y las cliff dwellings o viviendas de los cañones, en Mesa Verde, el Cañón de Chelly (al suroeste, en Arizona) y algún otro lugar de la región, los llamados pueblos ancestrales. Los anasazi construyeron edificaciones de piedra en los nichos excavados por el agua en las paredes del cañón, formadas por estratos de arenisca (piedra porosa) y esquisto (impermeable); el agua que se introduce por las capas de piedra se hiela en invierno y hace que la arenisca se fragmente, disolviéndose por la acción del viento y dando lugar así a los salientes o nichos donde los anasazi construyeron su habitat.

Cliff Palace

El lugar, una mesa rodeada por un cañón entre frondosos bosques, fue descubierto por vaqueros locales a finales del siglo XIX. Como hemos dicho, apenas se sabe nada sobre sus pobladores originales, pero a partir de los restos que han llegado hasta nosotros, al menos sabemos que los anasazi eran buenos constructores, que vivían en casas de piedra, que elaboraban utensilios y armas para la caza y, sobre todo, que fueron capaces de vivir en ubicaciones dispersas y de difícil acceso.

Cliff Palace es el espacio habitado más grande que se conserva en Mesa Verde

Con la arenisca hacían una especie de ladrillos o bloques rectangulares que pegaban con una argamasa hecha a base de agua y arena. En las tres comunidades principales que se han preservado las habitaciones son pequeñas, de poco más de cuatro metros. Las estancias traseras, no expuestas a la luz solar, y superiores se utilizaban para el almacenamiento de las cosechas. Las habitaciones daban a una pequeña cámara circular o kiva en la que había un hogar para cocinar, practicar ceremonias, secar la atmósfera de las filtraciones de agua y calentar el ambiente en los días de frío.

Escalera de acceso a Balcony House

Cultivaban maíz, fríjoles, calabaza, etc. y practicaban la caza. Pero las condiciones de vida debían ser bastante duras, pues el agua había que subirla de los arroyos que había en la parte inferior del cañón o recogerla de las filtraciones a través de la roca, las superficies de cultivo eran pequeñas y dispersas, además de estar también unos 200 metros más abajo, en suma, que la vida era demasiado ardua en aquel escondite natural en que se instalaron los llamados pueblos ancestrales.

Balcony House y sus difíciles accesos

De algún modo, fueron precursores de la basura ecológica: arrojaban sus residuos por las laderas que se abrían frente a los hogares, dando lugar así a un compost en el que la vegetación crecía. Había una estricta organización del trabajo: los hombres se dedicaban a las labores de cultivo y la caza; las mujeres molían el maíz y elaboraban cestos y útiles de cerámica, y los ancianos contaban historias a los niños en las kivas. Pese a las grandes dimensiones de algunas de las cliff dwellings que se han preservado, el espacio siempre es reducido en ellas, por lo que la vida comunitaria debía estar forzosamente muy bien organizada.

Manolo saliendo de una angostura

Desde la entrada del parque hay unos 20 kilómetros hasta el extremo sur de Chapin Mesa en que se levantan las principales cliff dwellings o viviendas cuasi trogloditas de los cañones, a saber: Balcony House, Cliff Palace y Spruce Tree House. Todas ellas son comunidades con moradas de uno a tres pisos construidas en los nichos abiertos en la roca. El acceso a las dos primeras, enclavadas a una altura elevada en el borde del cañón, es un tanto difícil, y se hace por medio de escaleras y de estrechos túneles abiertos en la roca o de angostas aberturas entre las paredes.

Nuestra solícita ranger

Las visitas son siempre guiadas por un guarda del parque. Balcony House tiene 40 habitaciones y está unos 200 metros por encima del Soda Canyon; de lejos, parece realmente que estuviera suspendida en el aire. Aunque se han acondicionado las vías de acceso, para llegar a ella hay que subir por una ancha escalera de madera de unos diez metros de alto y, luego, por otra más pequeña; además, hay que gatear por un pequeño túnel y pasar entre angostas paredes. Fue un auténtico placer escuchar las explicaciones que nos dio la guía que nos enseñó Cliff Palace, una joven grandullona, rubia y sonriente a más no poder; parecía que dominara cabalmente la situación, y lo cierto es que tan sólo llevaba una semana desempeñando el trabajo. Es la cliff dwelling más grande, pues tiene 150 habitaciones y 23 kivas, o cámaras ceremoniales, con tres alturas en algunos puntos. Para acceder a ella hay que descender por un camino empina- do y subir en total cuatro escaleras de mano. No dejó de resultarme curioso que todo el mundo subiera los empinados peldaños, ya fuesen niños o mayores. Parecía algo de lo más natural. Es muy posible que en España no se hubiera consentido algo así en un par- que público alegando motivos de seguridad, pero en EE.UU. la gente asume desde muy temprano una mayor cuota de responsabilidad sin problemas.

Spruce Tree House, en el fondo del barranco

A este respecto quiero recordar que en algunas piscinas de los moteles en que nos alojamos, no hay socorristas de servicio debido a sus pequeñas dimensiones, pero siempre se ven niños bañándose y un cartel en el que se advierte de que cualquier riesgo en que incurra el bañista es responsabilidad suya. Es una manera de hacer más responsables a las personas desde la tierna infancia. Lo cierto es que todos subimos por aquella escalera que al principio me pareció un obstáculo insalvable, nos introdujimos por las angostas oquedades de la roca y, en ocasiones, tuvimos que gatear por estrechos túneles. ¡Hay que ver cómo se resguardaban los anasazi de posibles enemigos! Convirtieron su hábitat natural en una fortaleza prácticamente inaccesible. Y aunque sea insistir, otra cosa que sorprende a un madrileño como yo es la limpieza absoluta que se aprecia en los parques americanos y en la naturaleza en general, y eso que la gente acampa al aire libre infinitamente más que en nuestro país. Todo ello no hace sino evidenciar un respeto entrañable por la naturaleza –otrora salvaje, indomable-, a la que se cuida como si fuera algo propio.

En otro lugar del parque se levanta la Spruce Tree House, una cliff dwelling de 90 metros de largo con algo más de 100 habitaciones y ocho kivas. A diferencia de las otras comunidades que habíamos visto, ésta se encuentra casi escondida en el fondo del cañón, por lo que es de fácil acceso. Desde el nivel de la mesa, hay que descender cerca de un kilómetro hasta el fondo del barranco, en donde, en un entorno cubierto de frondosa vegetación, se encuentra la mencionada morada comunitaria.

Reconstrucción en miniatura dentro del museo

En el camino de regreso, entre bosques calcinados por el fuego, nos detuvimos a ver unas viviendas excavadas en el suelo por los indígenas que poblaron originariamente la zona, un embalse para la recogida del agua de lluvia y kivas en las que realizaban ceremonias para hacer curaciones o pedir a los dioses que les trajeran lluvia, caza o buenas cosechas. Lo cierto es que los anasazi desarrollaron una arquitectura bien adaptada a su entorno como demuestran las más de 200 cliff dwellings esparcidas por todo el parque, algunas en oquedades remotas o aisladas. Pero los recursos eran limitados, y los esfuerzos que había que hacer para transportar los alimentos, la madera y el agua, demasiado arduos para garantizar la mera subsistencia. Realmente es un milagro que este pueblo pudiese crear una cultura propia y vivir durante siete siglos en semejante entorno, que si ofrecía alguna ventaja era la de defensa contra el enemigo exterior y resguardo contra las fuerzas de la naturaleza. Junto al centro de visitantes hay un pequeño museo en el que se explican los avatares de los indios anasazi y se exponen numerosos restos de su cultura – útiles y armas, tejidos, cerámicas, etc.- y de los pueblos indígenas que han vivido en la zona en el curso de los siglos.

Tormenta en el desierto

Al salir del parque regresamos a Cortez, en donde cogimos la carretera 491 en dirección sur, para desviarnos algo más adelante hacia el suroeste. No tardamos en llegar a Four Corners, un punto en donde se encuentran en ángulo recto los límites de los cuatro estados de la región: Colorado, Utah, Nuevo México y Arizona. Estamos en territorio administrado por los indios navajo y justo en la intersección se levanta un monumento conmemorativo al que se accede previo pago. Es una región despoblada, casi desértica, azotada por el viento y agostada por el sol. Proseguimos la marcha durante unos 125 kilómetros por una carretera de rectas interminables que se pierden en el horizonte, con matas resecas de mezquite que cruzan el asfalto arrastradas por el viento que a esa hora se está levantando. En unos instantes el cielo oscureció y, durante unos minutos, descargó un fenomenal chaparrón. En medio de la inmensa soledad de aquellos espacios sin fin, la tormenta vino a transformar la visión que teníamos de aquella planicie desolada, salpicada por algún que otro curioso promontorio rocoso que nos indicaba la proximidad de Monument Valley y por pequeñas agrupaciones de remolques vivienda de los indios navajo. Cómo sería la cosa para que Manolo, nuestro avezado fotógrafo, que en ese momento iba al volante del coche, se empeñase en coger la cámara de vídeo para grabar el desértico paisaje bajo la impresionante tormenta a la vez que conducía. Con la cámara en una mano y el volante en la otra, le dejamos continuar un rato mientras avanzábamos por aquella recta interminable, embriagados todos nosotros por aquella sensación mágica que nos producía ver una tormenta en semejante entorno.

Ya anochecía cuando llegamos a Kayenta, un pequeño pueblo en la intersección de las dos carreteras entre las que se encuentra Monument Valley. Es curioso, pero cuando uno ve un punto en el plano y decide que va a ser su próximo destino por cualquier razón más o menos válida, cree en principio que aquel lugar tendrá de seguro algo interesante. Pues bien, Kayenta está lejos de todo centro habitado y en medio de una planicie semidesértica sin encanto alguno... salvo que caiga una tormenta con profusión de aparato eléctrico, lo que no es habitual pero nos acaeció a nosotros en aquel atardecer crepuscular. En el pueblo sólo había moteles de primera categoría (el Holiday Inn, el Western y algún otro más cuyo nombre no recuerdo), pero aun así todos estaban llenos. ¿Quién iba a imaginárselo en un lugar tan remoto y desolado? Claro que por el pueblo pasan casi todos los viajeros que se dirigen a Monument Valley y apenas hay lugares en las cercanías donde pasar la noche. No cabe otra explicación lógica. Finalmente, tras dar muchas vueltas por el pueblo bajo un cielo encapotado, encontramos alojamiento en un bed & brekfast que a primera vista parecía cerrado a cal y canto y que regentaba un matrimonio navajo. El hombre –que hizo oídos sordos a mi regateo- era un indio grandullón, serio, poco hablador, con cara de pocos amigos (como el gigantón indio de Alguien voló sobre el nido del cuco) y un tanto holgazán, pues, repantigado en un sofá, veía un partido de béisbol en un televisor de gran pantalla, mientras que su mujer se afanaba en hacer las labores del hogar.

Entrando en Monument Valley

Al día siguiente, y después de un frugal desayuno (la pretendida hospitalidad de los indios navajo se nos vino abajo al comprobar la escasez de las vituallas), salimos para Monument Valley a unos 30 kilómetros de allí y a cerca de 2.000 metros de altitud. La mañana era fresca y lloviznaba cuando llegamos a la entrada, donde hubimos de pagar el correspondiente peaje –cinco dólares por persona- a la sonriente indígena que estaba al acecho en la caseta. Se puede recorrer la zona en coche o apuntarse a un tour organizado por los indios navajo, a quienes el Gobierno ha cedido la administración del lugar en reconocimiento del expolio que sufrieron hace más de un siglo.

Puestos de venta de bisuteria en Monument Valley

A diferencia de lo que sucede en los parques nacionales, en todos los puntos de la zona donde hay atracciones orográficas hay indios vendiendo muestras de su artesanía, sobre todo bisutería confeccionada con piedras locales (de hecho, a una anciana le compré un precioso collar de piedras azules y negras para Arabella). El llamado valle, que no es tal al menos hoy día, es un territorio árido, seco y caluroso (aunque con grandes oscilaciones entre el día y la noche y según las estaciones). Los indios consiguen aprovechar la escasa lluvia que cae, cuya agua canalizan hacia sus pequeñas parcelas de cultivo; como una de las propiedades de la arenisca es que retiene el agua en las capas más profundas, el maíz puede finalmente germinar. Una vez más, como por doquier en la meseta del Colorado, parece que el lugar estuvo habitado por los insondables anasazi.

Artesania

Posteriormente, arraigaron en el lugar los indios navajo, que apacentaban ovejas y cultivaban maíz. De los 300.000 individuos en que se estima actualmente su población, tan sólo unos centenares viven en la zona, sobre todo en Kayenta y en pequeñas comunidades de remolques vivienda por lo general.

Silueta de cowboy

En Monument Valley pueden verse cañones, mesas, montículos, pináculos y otros muchos tipos de formaciones rocosas. En gran medida, se ha convertido en un símbolo del Oeste americano y en una de sus principales atracciones por sus peculiares promontorios, y sobre todo por los recuerdos que evocan en quien vio en sus años juveniles docenas de películas del Lejano Oeste y se considera un cinéfilo empedernido. El recorrido por los caminos arcillosos del interior del valle es de unos 25 kilómetros, y a lo largo de él hay varios momentos en que pueden verse paisajes sencillamente excepcionales. Todas las formaciones son de un color rojizo intenso que está matizado por la incidencia de la luz solar. Entre esos lugares que jamás olvidaré, debo citar los siguientes: el John Ford’s Point (llamado así porque era la panorámica favorita del inmortal director de La diligencia, en parte rodada aquí en 1938), mirador desde el que se divisa un espectacular paisaje formado por una mesa, un montículo y varios pináculos de piedra arenisca, todos ellos en diferentes planos; el Artist View Point, o panorámica del artista, mirador en el que se ven dos mesas y un montículo, con varios pináculos adosados a ambos; los montículos del Elefante y el Camello, el Tótem, los enormes farallones rocosos que se levantan sobre el Goulding’s Lodge, la célebre formación Three Sisters –o tres hermanas- que está compuesta por un frágil pináculo enmarcado entre dos más gruesos como si fuera un tridente, etc., etc.

Three Sister

Vimos Monument Valley en todos sus estados: bajo la fría llovizna del amanecer, que posterior- mente dio paso a un sol resplandeciente con un cielo intensamente azul surcado por nubes algodonosas. Nunca olvidaré la emoción que me embargó al contemplar semejante lugar, que tan grabado se me ha quedado en la retina gracias a los numerosos filmes del salvaje Oeste que vi en la infancia y la adolescencia... y que, siempre que puedo, vuelvo a ver en la pequeña pantalla con renovado placer (parece que el género no está ni mucho menos agotado como lo demuestran el reciente filme El tren de las 3:10 y una nueva serie de TV de gran éxito en EE.UU). Como ya he dicho, el valle en realidad no es tal. En un muy lejano día era una llanura que fue sobrealzada por movimientos del suelo que agrietaron la tierra; luego, por la acción de las fuerzas de la naturaleza, las grietas se ensancharon y se erosionaron hasta quedar tan sólo las actuales formaciones rocosas, que sobresalen majestuosamente en medio de la inmensa planicie. Aparte de la singular y extraordinaria belleza de la zona, realzada por los tamizados colores rojos de la arenisca, por la intensa luz solar y el vívido azul del cielo, Monument Valley es un lugar mágico para mí, como ya he dicho, por los recuerdos cinematográficos que me trae a la memoria. Para colmo, pude ver el valle en silencio, extasiarme ante la soledad y prodigiosa belleza de tan magna naturaleza, y bajo los distintos colores de un amanecer que, en pocas horas, pasó de amenazarnos con negros nubarrones hasta lucir un sol resplandeciente.

Hubimos de regresar a Kayenta –el mismo desierto pero ya sin encanto alguno-, en donde retomamos la carretera 160 en dirección oeste, que nos llevó por territorio navajo y hopi hasta Tuba City. Las condiciones de vida de los indios americanos no tienen nada de envidiable; en la región, viven en parajes desolados, sin un árbol bajo el que guarecerse y expuestos a las inclemencias del clima, que aquí pue- den llegar a cotas extremas. Entre Kayenta y Tuba City hay unos 140 kilómetros y apenas cruzamos dos minúsculos poblachos en todo el camino; el paisaje es duro, calcinado por el sol, terroso, pero de vivos colores, por eso lo llaman el Desierto Pintado. Cuando a mediodía nos detuvimos a comer algo en una hamburguesería de Tuba City, pudimos comprobar que a esa hora casi todos los clientes eran indios navajo, de cierta edad y físico por lo general poco agraciado, que pasan las horas del día rumiando su suerte, a falta de algo mejor que hacer. Los indios no son muy expansivos que se diga y se muestran reticentes ante cualquier pregunta que les haga un forastero. Al menos, las cuotas de igualdad en el empleo hacen que algunos encuentren un trabajo remunerado en la zona y vean amortiguado así su infortunio.

Unos kilómetros más allá, en Cameron, nos desviamos hacia el oeste por una carretera que nos llevaría hasta la entrada sur del Gran Cañón. Durante un buen rato, la carretera discurría próxima al cañón del río Paria, y aquí o allá los indios navajo –que explotan el territorio hasta las lindes del parque- anunciaban panorámicas excepcionales del mismo, previo pago de un óbolo, o tenían puestos en los que vendían su original bisutería confeccionada a base de piedras locales. Debo confesar que por más que intenté que me rebajarán el precio de un vistoso collar, no conseguí nada. Intentar regatear a un indio de edad madura es un esfuerzo condenado al fracaso. O los aceptas como son o no hay nada que hacer; no cabe lamentarse al respecto. Te miran fijamente con sus inescrutables ojos, en silencio, dejándote en suspenso. Quizá opere en su relación con el forastero blanco la larga lista de agravios que puede exhibir su pueblo. Pero lo cierto es que estamos ya en el siglo XXI, casi 150 años después de la conquista del Oeste e, ineludiblemente, toca adaptarse a los cambios de la Historia.